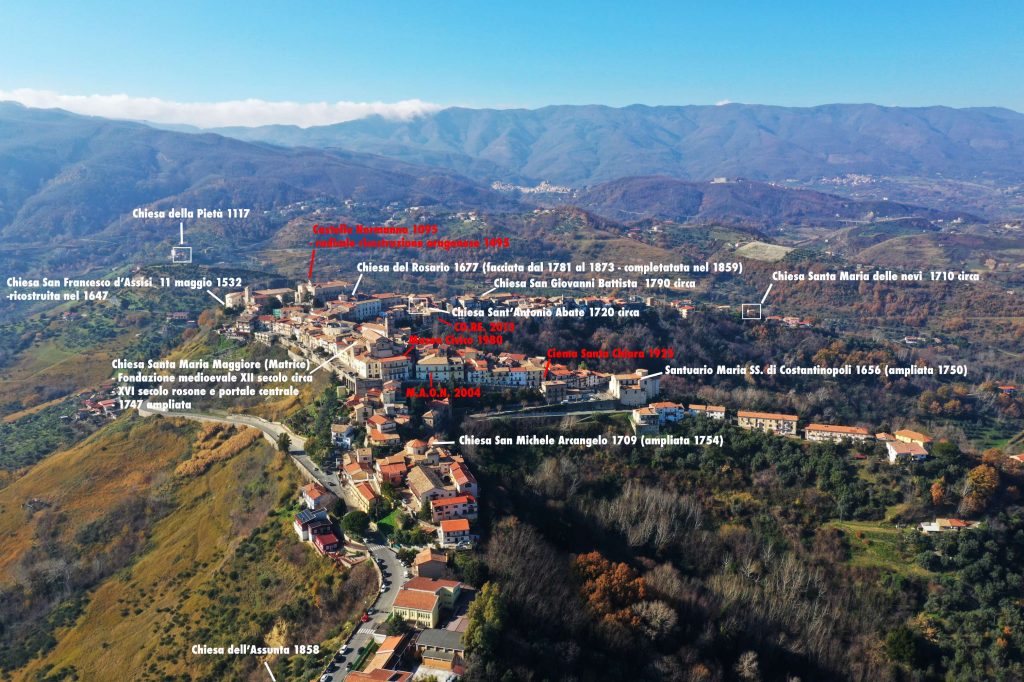

Una breve introduzione delle 5 Chiese principali di Rende, del Museo Civico e del Castello Normanno.

Troverete la storia di tutte le chiese nelle apposite pagine dedicate, con foto degli interni e degli esterni.

Chiese che In un 1 Km quadrato sono ben 9, una densità altissima, e se a queste aggiungiamo la Chiesa della Pietà, a circa 700 metri lineari dalla circonvallazione, arriviamo a 10 chiese!

Accanto all’imponente mole del Castello e alla contegnosa monumentalita’ degli antichi palazzi gentilizi, emergono le solenni strutture degli edifici sacri, in cui l’austerità architettonica dello sviluppo esterno si appaia all’eleganza decorati va degli interni: monumenti di non meno rilevante pregio artistico e di densa storia civile, che occupano un posto preminente nel cuore di ogni Renditano e sono tuttora attivi, nonostante le gravi ferite inferte ad essi dalle catastrofi naturali e dai più tragici eventi storici.

Convento Rende Centro Storico

Iniziamo la visita partendo dal Convento e chiesa dei Frati Minori. La costruzione, iniziata nel 1525, venne inaugurata nel 1533 dopo l’approvazione pontificia dell’anno precedente. Ma già nel 1569 un terremoto sconvolse la struttura dell’edificio che venne ancor più danneggiato dall’altro i sisma del 1638, più funesto del precedente. La ricostruzione avvenne nel 1647, come testimonia una lapide murata nel chiostro. I napoleonidi soppressero il convento nel 1809 e i Borboni consentirono la sua riapertura all’indomani della Restaurazione. Ma, nel 1867, la presenza dei Frati Minori veniva definitivamente cancellata ed i loro beni incamerati dal comune.

L’ex convento, utilizzato come foresteria e come centro convegni dell’Università della Calabria fino agli inizi del 2000, presenta ancor oggi un bel chiostro a pianta quadrata, un portico con volte a crociera e un pozzo al centro. Le pareti furono decorate da Francesco Pellicore da Castrolibero nel 1740, con 17 affreschi che’ rappresentano le opere della santità francescana. Nell’affresco deteriorato dipinto sulla porta che dal chiostro conduce in sagrestia, è raffigurata la Vergine in atto di proteggere la città di Rende.

L’interno della chiesa si presenta sontuosamente decorato in stile barocco. Vi si possono ammirare: L’apoteosi dell’Immacolata del 1797 (soffitto ligneo della navata rifatto dopo il 1783) nel quale è raffigurato, appunto il trionfo dell’Immacolata tra un gruppo di angeli e santi, tra cui — come nota Fedele Fonte — il “dottor sottile” B. Giovanni Duns Scoto che, nel XIII secolo, difese il dogma dell’immacolato concepimento di Maria, seguito, nei secoli, da tutta la scuola francescana; il maestoso dipinto (m.3 x 6) è opera di Cristoforo Santanna. Allo stesso artista appartiene anche La Pietà (primo altare di destra), e La Via Crucis (serie di quattordici quadretti rappresentanti la passione di Cristo). Sul secondo altare di destra è posto un dipinto che ritrae l’apparizione di San Michele Arcangelo a San Francesco di Paola e a San Gennaro. Sul terzo altare di destra, notiamo: La Madonna col Bambino tra San Vincenzo e San Pietro d’Alcantara. Vi si ammira inoltre L’Apparizione del Bambin Gesù a San Francesco d’Assisi e a Sant’Antonio da Padova; queste ultime tre opere appartengono ad artisti anonimi del ‘700. In questa chiesa sono inoltre custodite: Una Madonna del Rosario, L’Incoronazione di Maria, entrambi oli su tela. Poi, alcune opere del Magli, artista rendese contemporaneo, che rappresentano episodi del Nuovo Testamento, e l’Ordine delle Clarisse, eseguito nel 1953. Un dipinto che raffigura La Madonna col bambino, è ora conservato presso la curia provinciale dei frati minori.

Sull’altare Maggiore, che prima del sisma del 1788 era in legno, anticamente era posto un dipinto raffigurante la Madonna delle Grazie opera di un illustre artista seicentesco, forse Francesco Calandria; al suo posto venne inserita una bellissima “Immacolata” attorniata da sette angeli ed eseguita intorno al 1743 da Francesco De Mura da Napoli, discepolo del Solimena. Lo stesso altare, sempre secondo Padre Fonte, nel XVI sec. ospitava una bella statua della Madonna col Bambino in braccio eseguita da un allievo del Cagini. In fondo alla chiesa, in due apposite nicchie, erano custodite due statue: una marmorea che raffigura Sant’Antonio da Padova, è opera settecentesca; l’altra, in legno, raffigura San Pasquale di Baylon e fu regalata ai frati dal Marchese della Valle nel 1595. Vi sono inoltre, alcune statue di cartapesta: Cristo Risorto, Madonna col Bambino del 1924, L’abbraccio del Crocifisso a San Francesco d’Assisi del 1957, Santa Maria Goretti del 1952, San Francesco di Paola. Una statua dell’Immacolata ed una di San Francesco di Paola, invece, sono in legno.

Castello Normanno

Il Castello, come narra padre Fonte, è una costruzione d’origine normanna (a. 1095), e sorse con buona probabilità sul sostrato di un’’arx romana dell’acropoli di un agglomerato italiota. Nel corso dei secoli, subì numerosi rimaneggiamenti e ricostruzioni il più delle volte a causa di terremoti disastrosi; anticamente era difeso da una cinta di mura rafforzata da torrioni angolari a più piani costruiti nel perimetro della muraglia ad intervalli regolari, con porte civiche aperte in coincidenza delle strade di accesso delle quali, purtroppo, non rimane traccia alcuna, tranne che nella tradizione orale che, ancor oggi, identifica in quei luoghi, la “Porta Cosenza”, “Porta Marano”, “Porta di l’Amareddra, e “Porta du’ Ventilaturu”.

Fu proprietà della Mensa Arcivescovile di Cosenza, poi del conte di Ajello (1220), poi di Giovanni di Romania (1232); dopo cinquanta anni durante i quali appartenne al Demanio Regio, nel 1328 passò alla famiglia Squilla di Luzzi, poi agli Scaglione (1441), indi a Giovanni della Noce. Successivamente passò agli Adorno ai quali era stato concesso in feudo il territorio di Rende, da costoro ad Alfonso

Sanseverino, duca di Somma. Con la confisca dei beni di quest’ultimo condannato per “fellonia”, il castello fu concesso a Ferdinando Alarcon i cui discendenti lo tennero fino al 1817. Attualmente è sede del municipio ma è ugualmente possibile visitarlo.

Chiesa del Rosario

Scendendo a piedi attraverso il giardino sottostante al castello, o in macchina, dopo qualche curva, si è subito innanzi alla Chiesa del Rosario, settecentesca, in marcato stile barocco. Fu eretta nel 1779 dai fratelli Raffaele e Giuseppe De Bartolo e presenta una interessante facciata in pietra intagliata delle cave di Mendicino. La progettata cupola che doveva sovrastarla, non fu mai costruita perché ostruiva la visuale del castello del marchese. Fu egli stesso a proibirne l’esecuzione. L’interno è ad una sola navata e conserva un pittoresco presepe. Tra le opere d’arte vi sono I Misteri della fede (L’Assunzione, L’Incoronazione della Madonna, L’Annunciazione, L’Ascensione, e La Resurrezione) eseguiti nel 1784, posti nella volta della navata ed attribuiti al Santanna. A destra, entrando, statua della Madonna del Rosario; segue un dipinto ad olio su tela raffigurante San Vincenzo Ferreri d’autore ignoto del ‘700 come pure un Gesù nell’orto e la Discesa dello Spirito Santo entrambi in Sagrestia.

Nella navata sinistra, si ammira un dipinto del Greco che ritrae le Pie Donne. Sull’altare Maggiore, in una bella cornice settecentesca in legno intagliato e traforato, è posto un dipinto della Madonna del Rosario tra San Domenico e Santa Caterina. Prima dell’altare, adagiate per terra, vi sono le statue di San Giacinto e San Vincenzo Ferreri. In alto, nella cupola, affreschi di San Giacinto, Santa Caterina, Santa Teresa e San Tommaso. Filtrano la luce esterna quattro finestre con vetri dipinti raffiguranti rispettivamente: la Madonna del Rosario con San Domenico, La Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina, Il Transito di San Giuseppe, La discesa dello Spirito Santo. Nella cantoria, un organo della fine del ‘700 di Carlo Mancini. Sul soffitto della cantoria, dipinto che raffigura la Madonna del Rosario e San Domenico, eseguito dal Greco nel 1932.

Chiesa Madre

A meno di cento metri, giù per il corso principale del paese, appare la parrocchiale sotto il titolo di Santa Maria Maggiore. Probabilmente edificata nel XII secolo, non conserva nulla della primitiva costruzione anche perché rifatta interamente nel ‘500 e nel corso del XVITI secolo.

Nel 1740, infatti, veniva restaurata dal maestro Francesco Belmonte, e dopo il terremoto del 1783, da Raffaele De Bartolo. Nel corso di questa guida sentiremo ancora parlare di questi due validi artisti rendesi. Si rifaceva la volta a botte sopra la navata centrale e — come nota padre Fonte — le esili colonne tufacee ottagonali, che sostenevano un tempo gli archi romanici, venivano rafforzate ed incorporate dentro grosse colonne in muratura.

La chiesa, scrive il Giraldi, presenta un’armoniosa facciata a salienti, che riproduce, in sezioni, l’interno, nonché ripartita in basso da tre portali di tufo di buona fattura… ad ogni portale corrisponde una navata , di cui la mediana di volume doppio, rispetto alle due laterali che l’affiancano. La fronte è dominata da un rosone tufaceo a raggiera con sedici colonnine che si dipartono dal centro quadrilobato.

Nell’interno fanno spicco due affreschi di Cristoforo Santanna, posti sulla volta della navata centrale, preceduti da un’opera eseguita nel 1925 dal Greco che presenta l’Entrata trionfale di Cristo in Gerusalemme. In realtà, al posto di questo affresco moderno ve ne era uno dello stesso soggetto, eseguito dal Santanna ed andato distrutto in seguito al terremoto che funestò le nostre terre nel 1854. Il secondo affresco, quello centrale, rappresenta il solenne trasporto dell’arca nel tempio di Gerusalemme, con Re David salmodiante che suona la cetra e che precede il corteo; Santanna lo dipinse nel 1794. Il terzo affresco della volta raffigura la cacciata di Eliodoro dal tempio eseguito anch’esso dal Santanna nel 1794. Nella navata destra, sono posti numerosi dipinti del Greco: sul primo altare, Il Battesimo di Gesù del 1928; sul secondo, S. Maria della Consolazione del 1928; sul terzo San Francesco di Paola del 1927; sul quarto, il Sacro Cuore di Gesù del 1930 e l’Apparizione del Sacro Cuore del 1929; sul quinto, la Pietà del 1928; segue la cappella del Rosario che contiene un bel dipinto del Santanna del 1775, raffigurante La Madonna del Rosario con San Domenico e Santa Caterina, un’opera del Greco eseguita nel 1930, raffigurante Sant’Ippolito ed una statua della Madonna col Bambino. Sul lato destro dell’abside è collocato un maestoso dipinto del Santanna che raffigura la Presentazione di Gesù Bambino al tempio; accanto, opera dello stesso artista, è un San Giovanni Evangelista, sempre olio su tela. L’abside contiene degli stalli corali in legno. L’altare maggiore, ove ancor prima, era posto l’altare con due colonne in legno successivamente collocato nella cappella del Crocifisso, è coperto da delicati stucchi policromi eseguiti nel 1858; al di sopra, è posta una pala eseguita dal Santanna nel 1795 che rappresenta la Madonna col Bambino ed angeli. Pare che in quest’opera, ma anche in altre, l’artista si avvalesse come modello della Madonna della giovane moglie definita “di rara bellezza e leggiadria” e dei figli per gli angeli.

Ritornando verso l’ingresso, sul lato sinistro, si principia con il primo altare sovrastato da una tela dipinta dal Greco nel 1929 che ritrae S. Teresa; segue un’opera dello stesso artista, del 1923, raffigurante la Madonna del Carmine; successivamente, ancora del Greco, due opere: La Sacra Famiglia, e, al di sopra, S. Luigi Gonzaga. Sul quarto altare (cappella del crocifisso), Le Pie Donne in pianto di R. Rinaldi da San Fili, eseguito nel 1896, sul quale è posta una statua di Cristo in Croce dipinto al naturale da artista anonimo del ‘700; belle anche le colonne in legno dorato che racchiudono la composizione. Il quinto altare contiene un dipinto che raffigura Gesù Bambino. Più avanti, si apre la cappella un tempo dedicata a San Carlo Borromeo che contiene: un olio di anonimo del ‘700 dedicato alla Sacra Famiglia con San Carlo Borromeo e San Giovanni racchiuso in un magnifico altare recante lo stemma della famiglia Vercillo, e un’opera del Grano del 1847 che ritrae Sant’Antonio da Padova; inoltre, statue di san Luigi e Sant’Antonio. Nella zona absidale sinistra, è posto un pregevole dipinto del Pascaletti dedicato all’Immacolata con accanto San Francesco d’Assisi e Santa Chiara, ed un’opera del Magli, del 1960, nella quale è dipinta La consegna delle chiavi a San Pietro. In Sagrestia, balza subito evidente la Trasfigurazione, affresco di dimensioni notevoli (m.3 x 5) eseguito dal Santanna nel 1794; inoltre, un olio su tela di m.1 x 1,90 sempre di Santanna, ed un dipinto di anonimo del ‘700 raffigurante l’Arcangelo San Raffaele. Nello stesso locale, pregevoli esecuzioni negli stipi in noce, effettuati dal maestro Agostino Apa. Nella bussola del portone d’ingresso, sono dipinti quattro puttini ennesima opera del Santanna.

Da notare un grande organo elettrico del 1933 costruito dai fratelli Migliorini di Roma; è composto da 1300 canne e due tastiere.

Museo Civico Rende

Usciti dalla chiesa madre, e menando in discesa, a qualche decina di metri, sulla sinistra, eccoci al Museo Civico. Sorto ai primi anni ottanta, è allestito con cura presso il secentesco palazzo He Zagarese, già dimora della nobile famiglia rendese. Si articola in una sezione del folklore e in una sezione pinacoteca intitolata al pittore rendese Achille Capizzano.

La sezione del folklore è dedicata all’illustre antropologo e demologo calabrese Lombardi Satriani tende a diffondere e a presentare, soprattutto agli studenti, gli aspetti di una cultura popolare patrimonio delle nostre terre e troppo spesso dimenticata o catalogata come sottocultura. In essa è racchiuso un vasto panorama di usi, costumi e tradizioni popolari che suggerisco un ulteriore ampliamento come “centro del folklore” nella sua accezione più ampia, che comprenda anche una sezione da dedicare alla letteratura popolare. In tal modo si renderebbe ancor più merito all’illustre studioso calabrese al quale, appunto, è stata dedicata la raccolta. Ed ecco la strutturazione del museo così come è stata concepita e come viene presentata ai visitatori:

-

sala: Concetto di folklore; sintesi storica. Le minoranze etniche: gli Italo-Albanesi, gli Zingari. II sala:L’architettura popolare: la casa. INI sala: Gli interni: sistemi di illuminazione. Fonti di calore. Approvo idrico. IV sala: Gli interni: la cucina, l’alimentazione. V sala: L’abbigliamento: i costumi popolari. VI sala: Le attività domestiche: filatura, tessitura, ricamo. Le attività produttive: l’agricoltura, la pastorizia. VII sala: L’artigianato:la ceramica, l’oreficeria. VIZI sala: Vita religiosa; vita sociale; gli strumenti di musica popolare. ZX sala: L’emigrazione: I calabresi in Canada.

La Pinacoteca, come già detto, è dedicata al pittore rendese Achille Capizzano (1907-1951) esponente dell’arte contemporanea, del quale si possono ammirare 15 opere: Visi raccolgono ancora opere di altri maestri (Guttuso, Sironi, Levi, Balla, De Chirico, Carrà, Greco ed altri). Ricca e prestigiosa la collezione di opere più antiche: appena lasciatala stanza delle opere dell’arte contemporanea, n un ambiente più piccolo, ci si trova innanzi ad una tela bellissima, “Il soldato” di Mattia Preti, detto il cavalier calabrese, che, in effetti, è diventato il simbolo del museo stesso. Vicino, un’altra tela dello stesso artista, il “Sinite Parvulos”; entrambi i dipinti mostrano con elovigionamentquenza quel “neo tenebrismo” che caratterizzava l’artista e che lo contrapponeva al suo più autorevole “avversario”, Luca Giordano, più incline ad una pittura maggiormente luminosa, più commerciale e meno problematica. Ancora più avanti, altra pregevole opera, stavolta, del Solimena, raffigurante l’allegoria della Temperanza della Fortezza, della Prudenza e della Giustizia.Nella sala convegni del Museo, eccoci di fronte ad un ricchissimo patrimonio artistico: La SS. Trinità, olio su tela, eseguito dal Pascaletti di Fiumefreddo Bruzio nel 1784; poi le opere di Cristoforo Santanna, Maria SS. in gloria e San Michele del 1782, Santa Teresa d’Avila, La Crocifissione, L’Eterno Padre ed angeli, La Flagellazione di Cristo alla colonna, L’Apparizione della Madonna a San Simone Stock, La Sacra Famiglia. In bella evidenza, un tondo di legno, raffigurante la Madonna della Purità del pittore fiammingo Dirck Hendricksz la cui presenza nel meridione era già stata documentata.

Usciti dal museo, si prende la strada in discesa, e si è subito attratti dall’incredibile panorama che ci si presenta. Poco più avanti, sì erge il Santuario di Maria SS. di Costantinopoli.

Santuario-Maria-SS.-di-Costantinopoli-Rende

La devozione mariana che ha radici antiche a Rende, sembrava essersi affievolita con la decadenza del monastero basiliano di San Pietro e Paolo de “Li Rocchi”. Grazie all’opera di Giovanni da Procida, dopo due viaggi in oriente, nel 1600, si diede inizio all’attuale costruzione programmata nel tratto della cinta muraria ove sorgeva l’antica cappella di San Sebastiano. La tradizione orale riporta che, in seguito alla peste del 1656, i rendesi acquistarono la statua della Madonna che si venerava a San Fili. La chiesa successivamente, fu completamente distrutta e, nel 1719, i capimastri Francesco Belmonte e Raffaele De Bartolo con altri rendesi, costruirono l’attuale edificio. Nel 1747 vi sorse la Confraternita omonima. Intanto si era recuperata anche quell’antica icone che per secoli era stata dimenticata nel territorio di Arcavacata.

In contrapposizione all’esterno, lineare e privo di elementi caratteristici, l’interno, ad unica navata e a croce latina, si presenta interessante e ricco di opere d’arte. Sulla cantoria è dipinta la Madonna col Bambino, opera del 1777 del Santanna, di fronte alla Vergine è posto un angelo con uno scudo che reca la scritta: “Maria Dei Mater”: dallo scudo abbattono Nestorio. Sul parapetto della Cantoria, angeli musici dello stesso Santanna. Inoltre cominciando da destra si ammirano:visita Madonna a Santa Elisabetta eseguito nel 1930 dal Greco; lo sposalizio di Maria, dello stesso autore ripresa dalla più celebre opera di Raffaello; successivamente, L’incendio di Costantinopoli, del Fiore, datato 1905; tutte e tre le opere sono ad olio su tela. Sulla volta abbiamo tre dipinti ad olio su latta: Mosè che riceve le tavole della legge; Ester ed Assuero; Il Sacrificio di Abramo . Ed eccoci alla splendida cupola emisferica sovrastante il transetto affrescata a tempera dall’artista rendese Achille Capizzano nel 1949 raffigurante la Madonna di Costantinopoli in gloria.

Sul braccio destro del transetto si ammira Maria bambina sulle braccia di Sant’Anna di C. Santanna; sulla volta dello stesso ambiente, una tempera su muro che ritrae la Sacra Famiglia. Sull’altare Maggiore, L’Immacolata opera del Santanna del 1775. Sulla volta dell’abside, è affrescata la Natività. Ai lati, due dipinti ritraenti San Luca pittore, opere del De Dominicis del 1891. Sul braccio sinistro del transetto, è collocato Il Martirio di San Sebastiano dipinto dal figlio di Cristoforo Santanna, Giuseppe nel 1790; pare che il volto del Santo sia il suo autoritratto; al di sopra, un affresco, La Fuga in Egitto. A lato, statua dell’Addolorata e Gesù nella bara. Nel locale attiguo, destinato a museo della chiesa, sono collocati i paramenti sacri usati prima del Concilio Vaticano II, i pastori del presepe, due opere di A. Capizzano che riproducono l’antica icone e due statue.

Dal lato sinistro abbiamo: La presentazione di Gesù Bambino al tempio dipinto dal Greco nel 1930 e, più avanti, la tela che raffigura La disputa dei Vescovi ad Efeso, sulla maternità divina di Maria, dipinta nel 1905 da Francesco Fiore. Tra queste due opere, si apre la cappella dove è custodita l’immagine dipinta ad olio su rame, meglio nota come l’icone di Maria SS. di Costantinopoli. Ai lati della cappella: due dipinti eseguiti dal Greco nel 1924, Implorazione della Madonna di Costantinopoli e Implorazione alla Croce. In sagrestia, sono conservati: Il Trionfo di Maria del 1778 e Il Battesimo di Gesù entrambi di Santanna, poi un olio su tela che ritrae San Pietro ed uno dell’Addolorata. Sul muro interno, appena entrati a destra, è murato un pezzo di tufo con incisioni bizantine che rappresentano un agnello che con la zampa sostiene una croce e una colomba. La sua forma ad arco potrebbe far pensare che, anticamente, facesse parte di u na vecchia chiesa rendese.

Chiesa di San Michele Arcangelo